经过几天的高强度工作,开发阶段终于告一段落。

在等待审核时期,可以抽空复盘一下这次活动的参与情况。

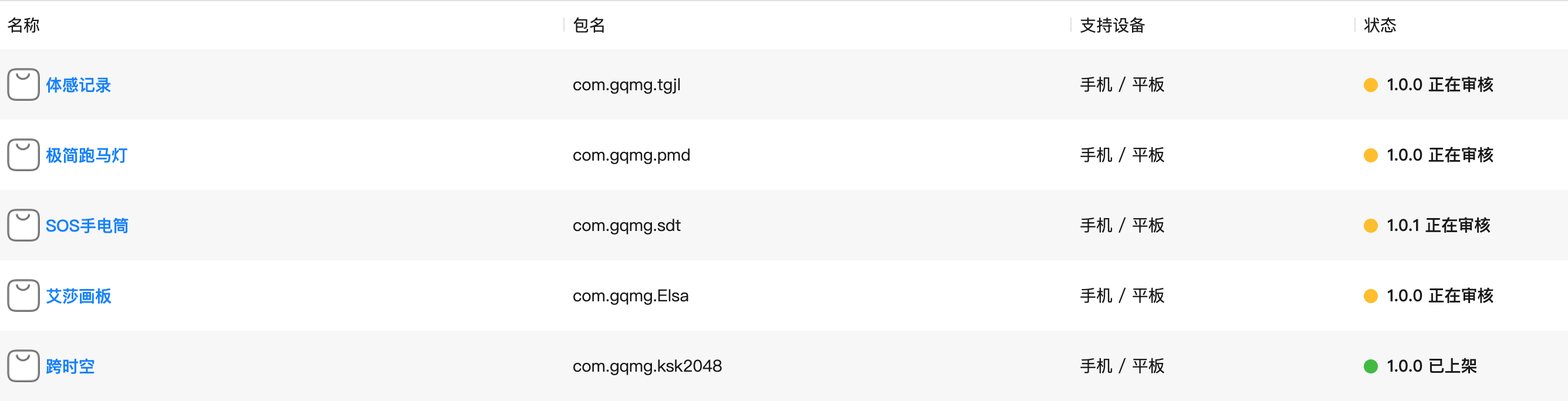

目前已经上架完成的一个跨时空可以在应用商店下载体验。另外4个也已提交审核。

10月份报名参加鸿蒙原生应用开发者激励活动,最初只计划做一个应用。

正儿八经开发的联网查询工具,有备案号,有软著。

后面又临时决定做了另外四个离线应用。

那么,我为何在活动尾声临时起意,决定做四款应用。又是如何实现短期内完成开发工作的呢?

因为有过应用上架经历,知道其中软著和备案流程需要花费大量时间精力。

25号看群里讨论,了解到易版权和华为官方合作,免除了激励计划参与者的电子版权认证费用600元最快三天下证。同时也了解到,离线应用无需备案号可以提审。

这样一来,横在面前的三大难题,解决了两个,就剩下一个开发工作量问题,对于开发者来说来说,这并不算什么大的成本。

恰好最近尝试了一些AI编程辅助工具,知道借此可以极大的提高开发效率,刚好派上用场。

电子版权认证的申请没什么可说的。即便所有材料无误,3天的下证等待也是免不了,所以代码和应用名称确认了以后,第一时间提交申请就对了。

主要说一下开发的编程辅助工具,这次氪金了windsurf。不仅颠覆了我对编程的认知,也经受住项目实战考验。

当然,国内也有免费的编程辅助工具。感兴趣可以看看 @玺哥 在哔哩哔哩上的系列视频。使用通义灵码完成应用开发,前后端都给整了齐活儿。

使用编程辅助工具很重要的一点在于描述清楚自己的需求。要尽可能的详细和准确。

这次之所以能很快的完成这几个应用,一方面也是平时对需求的功能思考比较深入。遇到用的不爽的地方,就会想如果自己来做会如何实现。这个习惯积累得很多点子,这次都派上了用场。《体感记录》来自之前一直想做的小程序,鸽了许久,主要是现在新开微信小程序也要备案、实名认证,一点不省事。借此机会,在新的鸿蒙平台实现了雏形,虽然是离线版的。

新的开发过程就像在指挥一个熟练工做事,比自己撸代码爽多了。

这次经历给我两个比较深的感受:一是随时拥抱变化。比如说,印象中,开发和上架一个应用,至少要个把月,因为要经历软著和备案。但是规则调整后,可以开发不备案的离线应用,电子版权比软著压缩很多审核时长。

这两项时间压缩后。达成活动要求的门槛就降低许多。

因此,可以考虑调整策略,增加参加活动的应用数量。

毕竟,走通一个应用上架的流程,和后面几个的流程都是一样。那么上架后续应用的边际成本就降低许多了,投产比立马高起来。

第二个感受是:“编程熟练工”的优势正被抹平。只要告诉AI想要实现的效果。他可以用不止一种方式来帮你实现。

接下几篇文章分别介绍,几个已上架和在审核的应用~感兴趣可关注。